サピックス先生から耳がタコチューになるくらい保護者会でいわれましたが、中学受験を控えた小6の今この時期に最も伸びる勉強法の一つは

「間違い直し」

になります。

しかし、子どもたちは案外この「間違い直し」をやりたがらないもの。

過去を振り返るより、新しい問題にどんどん取り組みむ方が知恵がついている達成感もあるし、わかりやすく「勉強している感じ」がしますからねぇ。

ところがぎっちょん——

実は、過去に解けなかった問題こそが、今の自分にとっての最大のヒントになります。

なぜ「間違い直し」が大事なのか?

間違えた問題を振り返ることで見えてくるのは、単なる「正解」ではありません。

そこには自分の弱点、癖、思考のパターンが隠れています。

たとえば国語の場合・・・

-

読み飛ばしてしまったのか?

-

設問の条件を読み違えたのか?

-

時間が足りなかったのは、どこで手間取ったからか?

このように、自分の間違いの“原因”を分析することが、受験の成功に直結します。

具体的な振り返り方のコツ

ただ「解き直して正解した」で終わってはもったいないです。

以下のような振り返りを子どもと一緒に習慣にできるとベストです。

-

「なぜ間違えたか」を書く

→ 例:「設問を最後まで読まずに答えを書いた」 -

「次はどうするか」をメモする

→ 例:「設問の条件線を引いてから解くようにする」

たとえば国語の記述問題であれば、

-

「傍線部の前後をよく読めば気づけた」

-

「このタイプの話(抽象的なテーマ)はいつも読み違えやすい」

など、「自分の傾向」を知っておくことが次への対策になります。

解決策がないときは「ヒント」を取りに行こう

自己分析しても

- 「どうしても分からない」

- 「次にどうすればいいか思いつかない」

こともあります。

そんな時こそ、授業や先生の解説に耳を傾けて「ヒントにならないかな?」と意識する姿勢がとても大切になります。

おわりに

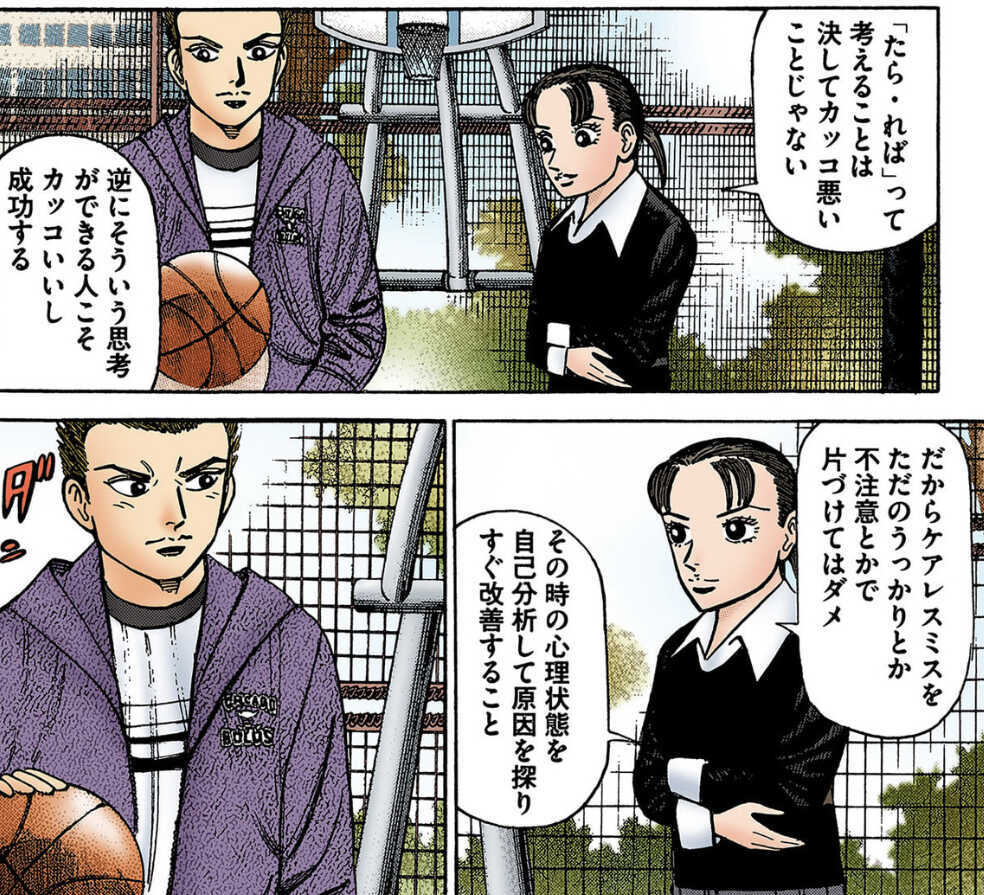

この考え方、実は漫画『ドラゴン桜』15巻でも語られています。「間違いを“タラレバ”で振り返るのはダサい」と言い張る生徒に、先生がこう言うシーンがありました。

「"タラレバ"で考えることは決してカッコワルイことじゃない」

「逆にそういう思考ができる人こそカッコいいし成功する」

「ケアレスミスをただのうっかりとか府中とかで片付けてはダメ」

「これはケアレスミスだから大丈夫」という意味不明な自信を我が子もよく持っていて何度も同じ間違い繰り返していたので、いかに振り返りの重要さに子どもが気付いてくれるかがかなり重要とオモイマス・・・

ドラゴン桜 15巻より